-

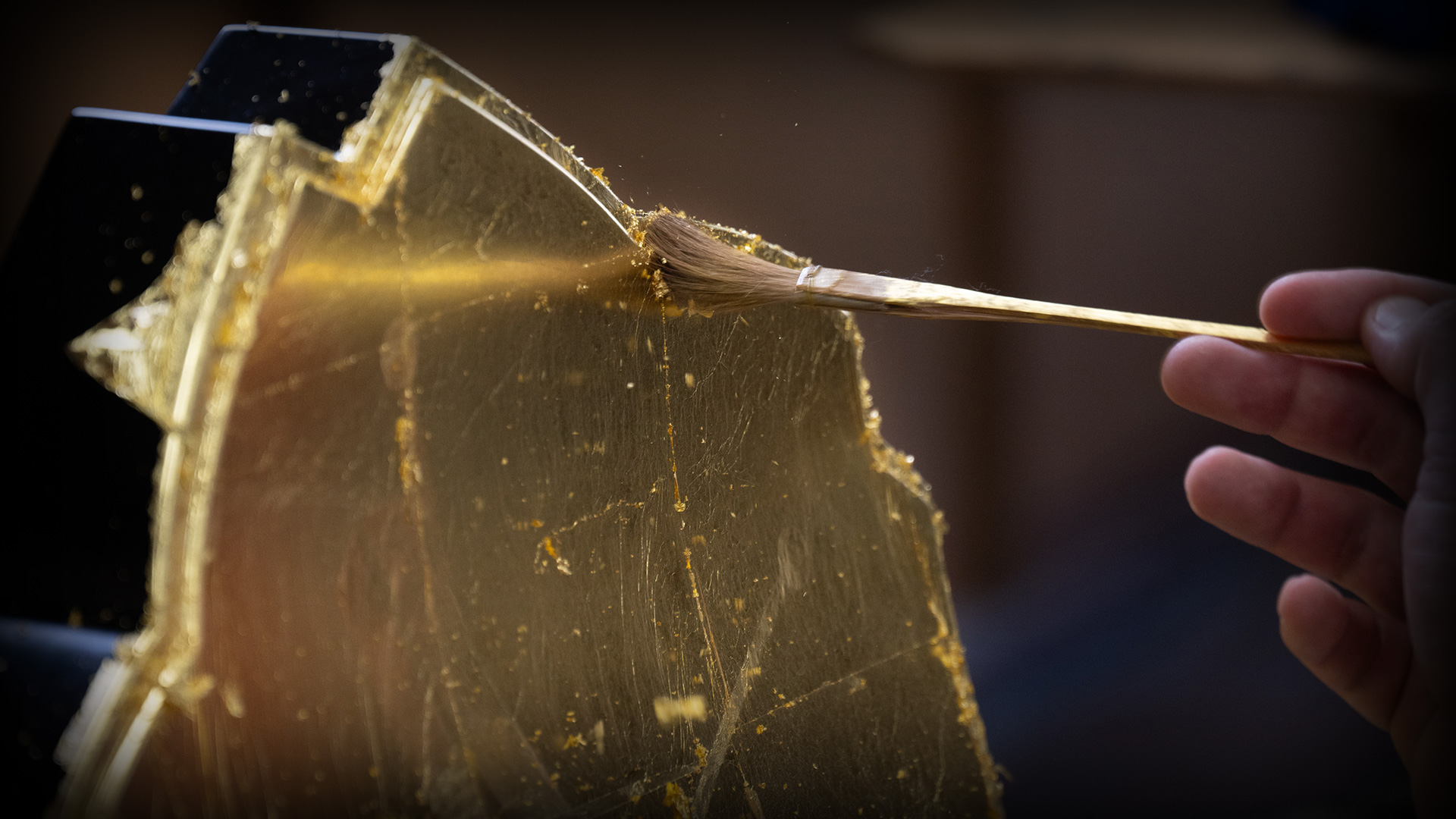

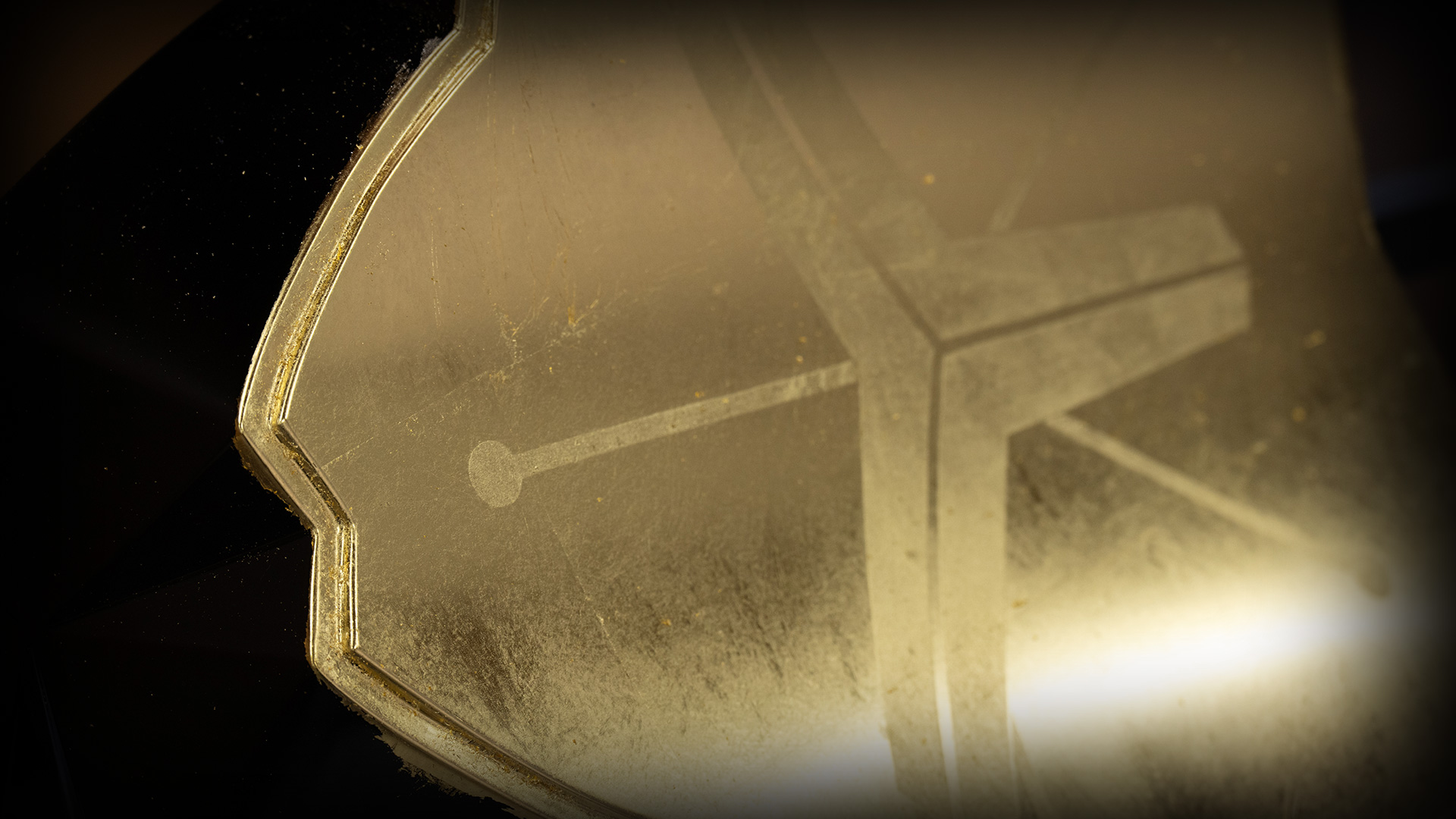

纏 (まとい)の由来

- 古来より纏は戦いの場での馬印として盛んに用いられ、江戸時代には旗本以上の武士が志気を鼓舞する戦いの場の旗印でした。

- 一般になじみ深い江戸の町火消しは享保年間になってより、今に伝えられる形となり、かくて馬廉に組別の見出し標識がついたものとなりました。

- 馬廉は宮司が使う祓い串と同様で災禍から身を護り祓い清めるはたらきをし、石突は人生の礎として幸運を呼ぶといわれ、また語呂のよさから「め組」の纏が恵を身にまとうに通じ珍重されるようになりました。

- 現代では、消防式典にはもちろん、婦人・少年・幼年消防用として、また、小型化された七号・十手纏は、退職・退団・結婚式・出産祝・節句・入学祝・合格祈願・家内安全祈願などとして大変幅広く用いられております。